はじめに:読書習慣づくりに悩む保護者の皆さんへ

こんにちは!「ほいくぺあ」のかな(妻・元保育士)です。

「子どもに本好きになってもらいたいけれど、なかなか興味を示してくれない…」

「読み聞かせをしても、すぐに飽きてしまう…」

そんな悩みを抱えている保護者の方、多いのではないでしょうか?

私自身、保育士として10年間多くの子どもたちと接してきましたが、いざ自分の娘(3歳)の読書習慣づくりとなると、思うようにいかず悩んでいました。

そんな時に出会ったのが、『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書』という本でした。

僕も最初は「また育児本?」と思っていましたが、かなが実践し始めてから娘の変化が目に見えて分かって驚きました。今では積極的に読み聞かせに参加しています!

この記事では、保育士夫婦が「ヨンデミーメソッド」を3ヶ月間実践した体験談を、成功事例だけでなく失敗談も含めて正直にお伝えします。

📊 実践3ヶ月後の劇的な変化

| 項目 | 実践前 | 実践後 |

|---|---|---|

| 読書頻度 | 毎日(寝る前のみ) | 毎日(朝・昼・夜) |

| 1回の集中時間 | 5-10分 | 20-40分 |

| 自分から「読んで」 | 週1-2回 | 毎日3-4回 |

| 図書館通い | 月1回 | 週2-3回 |

| 本への関心度 | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

正直、ここまで変わるとは思っていませんでした。保育士時代に「本好きな子とそうでない子の違い」に疑問を持っていましたが、この本にその答えがありました。

『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書』とは?書籍概要と著者について

📚 書籍基本情報

- 書名:東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書 [ 笹沼颯太 ]

- 著者:笹沼颯太(Yondemy代表取締役)

- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

- 発売日:2024年5月24日

- ページ数:280ページ

- 価格:1,760円(税込)

👨🏫 著者について

笹沼颯太氏は東京大学在学中に株式会社Yondemyを設立し、「読書を習う」という新しい文化を創造している若き起業家です。

オンライン読書教育サービス「ヨンデミー」では、AIサポートとゲーム要素を組み合わせて、1万人以上の子どもを読書好きに変えた実績があります。

🎯 この本の特徴

僕が特に感心したのは、単なる「読み聞かせのコツ」ではなく、科学的根拠に基づいた読書教育メソッドだということです。YouTubeやゲームに夢中な現代の子どもたちを、どうやって本の世界に引き込むかが具体的に書かれています。

本書の3つの強み:

- 科学的アプローチ:1万人のデータに基づく実証済みメソッド

- 実践しやすさ:40の具体的なヒントで段階的に実践可能

- 年齢対応:レベル別100冊ブックリスト付き

なぜこの本を選んだのか?我が家の読書事情

📖 実践前の我が家の状況

保育士として働いていた頃は、読み聞かせは得意分野だと思っていました。でも、いざ自分の子となると…

実践前の娘(3歳)の様子:

- 寝る前の読み聞かせは習慣化されていた

- でも、自分から「この絵本読んで」は週1-2回程度

- 途中で飽きて立ち歩くことが多い

- 図書館に行っても本より遊び場に関心

- 「3歳向け」と書かれた本に興味を示さない

💡 転機となった気づき

ある日、保育士をしていた頃に読んでいたハロウィンの絵本が家にありました。娘がその本を見つけ、おばけのページにくぎづけに。そこで初めて、「子どもは“興味のある本”なら全然違うんだ」と気づきました。

私たち夫婦の反省点:

- 大人が「良い本」と思うものを選んでいた

- 子どもの興味・関心を十分観察していなかった

- 読書=勉強という固定観念があった

そんな時にKindle Unlimitedで見つけたのが、この『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書 [ 笹沼颯太 ]』でした。

ヨンデミーメソッド①:子どもにささる本選びをする

📚 「ささる本選び」の基本原則

子どもの「好み」を探ってみましょう。このときに大切なのは、百発百中を狙おうとしないこと。トライ&エラーを繰り返しながら、くじ引き感覚で気負わず楽しむことをおすすめします。

たとえば図書館に行って15冊の本を借りたとします。読書が苦手な子どもの場合、子どもの心にささる本はそのうち2~3冊あるかどうか。ヒット率が低いと思われるかもしれませんが、実際にはそれくらいのものです。

出典:東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書 [ 笹沼颯太 ]

▶Kindle Unlimited『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書』

この「2-3冊」という数字を読んで、とても気持ちが楽になりました。保育士時代も、クラス全員が同じ絵本を気に入ることはありませんでした。個人差があって当然なんですよね。

🔍 子どもの興味を徹底観察する方法

我が家の観察チェックリスト:

| 観察項目 | 娘(3歳)の傾向 |

|---|---|

| 好きな遊び | ままごと、お化けごっこ、お絵描き |

| 好きなキャラクター | お化け系、不思議な生き物 |

| 好きな色 | 黒、青、緑(意外でした!) |

| 関心のあるテーマ | お化け、保育園、お祭り、料理 |

| 反応の良い絵本の特徴 | シリーズもの、カラフル、親しみやすい絵 |

最初は「女の子だからプリンセス系でしょ」と思い込んでいましたが、全然違いました。子どもの興味って本当に予想できませんね。

📖 実践:娘の「ささる本」発見プロセス

STEP1:図書館で大量試し読み作戦

1週間で試した絵本(お化け系中心):

- おばけずかんシリーズ → ⭐⭐⭐⭐⭐(シリーズ全制覇希望)

- ようかいえんへようこそ → ⭐⭐⭐⭐⭐(大ヒット!)

- ばけばけばけばけばけたくん → ⭐⭐⭐⭐☆(食べ物系が好き)

- ハロウィーンってなぁに? → ⭐⭐⭐☆☆(現実と結びつけて楽しむ)

- おばけのてんぷら → ⭐⭐☆☆☆(古典的すぎた)

- お化け屋敷へようこそ → ⭐⭐⭐⭐☆(ちょっと怖めも大丈夫)

- おばけたちでておいで → ⭐⭐⭐☆☆(絵のタッチが好みでない)

- ようかむらのどっきりハロウィン → ⭐⭐⭐⭐☆(パーティー要素◎)

- おばけのかわをむいたら → ⭐⭐⭐⭐☆(意外性が面白い)

- おばけのきもだめし → ⭐⭐⭐⭐☆(ドキドキ感が良い)

STEP2:パターン分析

娘が気に入った本の共通点:

- お化けが「怖い・かわいい・面白い」すべて好き

- ストーリーがシンプルで分かりやすい

- 絵がカラフルで親しみやすい

- シリーズ化されている

- 日常生活(保育園、お祭りなど)と結びつく

僕が驚いたのは、娘が本の裏表紙を見て「次はこれ借りたい!」と言ったことです。シリーズものの魅力を子どもなりに理解しているんですね。

STEP3:関連分野への展開

「お化け」から派生して発見した好み:

- ハロウィーン関連 → お祭り・イベント系

- お菓子作りお化け → 料理・食べ物系

- 保育園に通うお化け → 園生活・友達関係系

保育士の経験から言うと、子どもの興味は「点」ではなく「面」で広がります。一つの興味から関連分野を探ると、より多くの「ささる本」に出会えますよ。

⚠️ よくある失敗パターンと対策

私たちが陥った失敗例

❌ 失敗例1:年齢表示を過信

- 「3歳向け」生活習慣の本 → 全く興味なし

- 「4歳向け」お姫様の本 → 途中で飽きる

❌ 失敗例2:教育的すぎる選書

- 数字を覚える絵本 → 「お勉強」と感じて拒否

- マナーを教える絵本 → 説教臭いと感じている様子

✅ 成功への転換ポイント:

- 年齢より興味を優先

- 教育効果より楽しさを重視

- 子どもの反応を素直に受け入れる

最初のうちは「せっかく借りたんだから最後まで読もうよ」と声をかけていましたが、それが逆効果でした。つまらない本は途中でやめて、新しい本を探すほうが、結果的に本好きになることに気づいたんです。

ヨンデミーメソッド②:本にハマるきっかけをつくる

🎯 「ハマるきっかけ」作りの基本戦略

読書をはじめたばかりの頃であれば、まずは「1日10分」というように読む時間を確保するといいでしょう。できれば家族のルールとして、子どもと一緒に決定できると理想的です。

この読書タイムにおいて重要なのは、子どもが自分の意思で読んでいるという実感を得られること。そのためにも、その読書タイムでどの本を読むのかは子どもにまかせましょう。ルールは時間だけ。本は自由です。

出典:『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書 [ 笹沼颯太 ]』

▶Kindle Unlimited『東大発!1万人の子どもが変わった ハマるおうち読書』🏠 我が家の「ハマるきっかけ」実践例

1. 毎晩の「絵本タイム」(寝室)

設定:

- 時間:歯磨き後の20-30分

- 場所:寝室(リラックスできる環境)

- ルール:娘が好きな絵本を3冊まで選べる

- 演出:Kindle端末 + 紙の絵本のミックス

最初は私が選んでいましたが、娘に選択権を渡してから集中力が格段にアップしました。「自分で決めた」という特別感が大切なんですね。

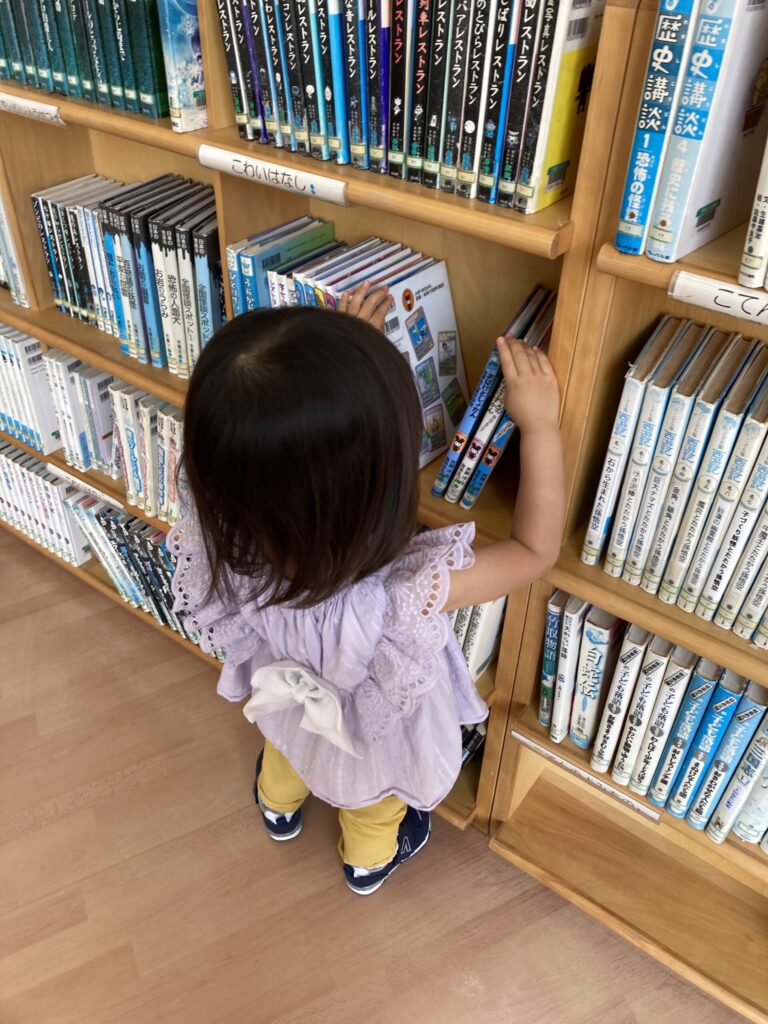

2. 週2回の図書館「宝探しゲーム」

実践内容:

- 頻度:週2回(平日1回、週末1回)

- アプローチ:「今日はどんなお化けに会えるかな?」

- 子どもの役割:好きな本を自分で探して選ぶ

- 親の役割:サポートに徹する

休日は僕が図書館担当です。娘が「パパ、こっち来て!いいお化けがいるよ!」と案内してくれるのが楽しくて、僕も図書館通いが楽しみになりました。

🌟 転機となった「ハマった瞬間」

忘れられない図書館での出来事

その日の状況:

- 図書館に入った瞬間、娘が一直線にお化け絵本コーナーへ

- 「あった!これ!」と目を輝かせて『おばけずかん』を発見

- 自分で本棚から取り出し「これ読んで!」と興奮

読書中の変化:

- いつもより長時間集中(約30分)

- 裏表紙のシリーズ紹介を見つけて「次はこれ借りたい!」

- 物語の内容について質問攻め

読書後:

- 娘:「もう1回読んで!お化けの絵本大好き!」

- 私:この瞬間、娘が本当に「ハマった」と確信

その日の夜、娘が「今日図書館で新しいお化けに会ったの」と嬉しそうに話してくれました。本の中のキャラクターを「友達」のように感じているのが分かって、とても感動しました。

📈 成功要因の分析

なぜこの瞬間が転機になったのか:

- 自主性:自分で見つけて選んだという達成感

- 発見の喜び:探していたものに出会えた特別感

- 継続への期待:シリーズものという継続的楽しみ

- 共有の喜び:親と一緒に楽しめる時間

保育士時代の経験から言うと、子どもが何かに「ハマる」瞬間には必ず共通点があります。それは「自分で決めた」「成功体験を得た」「次への期待が生まれた」という3つの要素です。

ヨンデミーメソッド③:習慣化できる環境づくり

🏠 物理的環境の整備

リビングの読書環境

我が家のリビング読書コーナー:

- 絵本ラック:表紙が見える向きで配置

- 高さ:娘が一人で取り出せる高さ

- 内容:図書館の本 + 購入した図鑑類

リビングの絵本コーナーに、図書館で借りた絵本を置くようにすると、常に新しい本が並ぶ状態に。すると、娘が自然と絵本に手を伸ばすことが増えました。保育園でもそうですが、新しいものへの子どもの食いつきは本当にすごいです(笑)。

寝室の読書環境

就寝前の読書スペース:

- Kindle端末:暗闇でも読める、目に優しい

- 紙の絵本ボックス:ベッドサイドに設置

※部屋の電気はつけて、kindle端末や紙の絵本を読んでいます。

デジタルとアナログの組み合わせが効果的でした。Kindleは便利ですが、紙の本の質感も大切。両方あることで、娘が気分に応じて選べています。

⏰ 時間的環境の確立

我が家の1日の読書タイムスケジュール

| 時間 | 場所 | 内容 | 担当 |

|---|---|---|---|

| 8:00-8:15 | リビング | 朝食後(娘が絵本を見たいとき) | かな |

| 13:00‐14:00 | リビング | 昼食後(娘が絵本を見たいとき) | かな |

| 17:45-18:15 | 寝室 | 就寝前の読み聞かせ(毎日) | かな |

| 不定期 | バスや電車の中 | 移動中の読書 | 夫婦どちらか |

習慣化のコツ:

- 既存の習慣に付け加える:歯磨き後、食事後など

- 時間を固定化:毎日同じ時間に行う

- 無理をしない:体調や機嫌を最優先

平日は仕事で忙しいですが、休日はなるべく僕も絵本の読み聞かせをしています。

👥 社会的環境の構築

家族全員で読書を楽しむ雰囲気作り

我が家の取り組み:

- 親も読書する姿を見せる

- 娘の前で夫婦が本を読む

- 「ママとパパも本が大好き」というメッセージ

- 読んだ本について夫婦で会話

- 読書を家族の話題にする

- 夕食時に「今日読んだ本」の話

- 娘が気に入った本について家族で語り合う

- 図書館で借りた本を家族に紹介する時間

- パパも積極的に参加

- 月1回は夫と娘だけで図書館へ

- 休日の読み聞かせは夫も担当

- 娘の「図書館案内」を楽しそうに聞く

「読書は楽しいもの」という雰囲気を家族全体で作ることが大切です。親が義務的に読み聞かせをしていると、子どもも読書を「やらされること」と感じてしまいます。

最初は「読み聞かせは妻の方が上手だから」と遠慮していましたが、下手でも娘は喜んでくれます。今では娘が僕の読み方の方を好む本もあって、それぞれの良さがあるんだと気づきました。

実践3ヶ月後の効果と娘の変化

📊 定量的な変化

読書行動の詳細な変化

| 指標 | 実践前 | 1ヶ月後 | 3ヶ月後 |

|---|---|---|---|

| 1日の読書回数 | 1-2回 | 3-4回 | 4-5回 |

| 1回の集中時間 | 5-10分 | 15-25分 | 20-40分 |

| 週間読書冊数 | 5-8冊 | 10-12冊 | 15-20冊 |

| 自発的リクエスト | 月5回 | 週10回 | 毎日2-3回 |

| 図書館利用回数 | 月1回 | 週2-3回 | 週2-3回 |

語彙・表現力の変化

3歳3ヶ月時点での成長:

📚 語彙の爆発的増加

- お化け関連語彙:3個 → 20個以上

- 感情表現語彙:「楽しい」「怖い」 → 「ワクワク」「ドキドキ」「びっくりした」「ハラハラする」

- 物語用語:「まずは」「おしまい」「それから」を自然に使用

🗣️ 表現力の向上

- 実践前:「この本面白い!」(単語中心)

- 実践後:「ばけたくん、ドーナツ食べたら、お腹に穴あいちゃったの!すごいでしょ。」(文章での詳細な説明)

娘の語彙が増えただけでなく、物事を順序立てて説明する力がついたのには驚きました。これは将来の学習にも大いに役立ちそうです。

🌟 定性的な変化

読書に対する態度の180度転換

実践前の娘:

- ❌ 「絵本みる?」→「今遊んでるから(みない)」

- ❌ 途中で立ち歩く、他のことに気が散る

- ❌ 本選びに興味がない

- ❌ 図書館=遊び場という認識

実践後の娘:

- ✅ 「この本読んで!」と自分から持ってくる

- ✅ 最後まで集中して聞く(時には催促も)

- ✅ 「もう一回読んで!」の連続リクエスト

- ✅ 図書館で積極的に本を探す

- ✅ 本の内容について質問や感想を述べる

- ✅ 図書館=宝探しの場という認識

日常生活への波及効果

①集中力の全般的向上

- パズル:5分 → 15分継続可能

- お絵描き・製作:10分 → 30分集中

- 積み木・ブロック:物語性のある作品を作成

②コミュニケーション能力の向上

- 体験を具体的に話せるように

- 相手の話を最後まで聞けるように

- 質問力の向上(「なんで?」「どうして?」の深い質問)

③想像力・創造性の開花

- ごっこ遊びで絵本のキャラクターを再現

- お絵描きで絵本からインスパイアされた絵

読書の効果は読書だけにとどまりません。集中力、語彙力、想像力など、あらゆる面で成長が見られました。これが「読書は一生モノ」と言われる理由ですね。

👩 親(私たち夫婦)の変化

心理的変

- 「義務」から「楽しみ」へ:親も読書タイムを心待ちに

- 娘の成長実感:言語発達を間近で観察できる喜び

- 読書への愛情:改めて読書の素晴らしさを実感

家族関係の深化

夫婦関係:

- 共通の話題増加(娘の読書成長について)

- 育児協力の自然な向上

- 互いの子育て観の理解深化

親子関係:

- 娘から「ママ・パパと絵本見るの楽しい」の言葉

- 共通の趣味としての読書

- 学習への自然な導入ができている

読書を通じて家族の絆が深まったのが、私にとって一番嬉しい変化でした。夫も積極的に参加してくれるようになり、子育てがより楽しくなりました。

メリット・デメリットと継続のコツ

✅ 実感したメリット

子どもの成長面

🌟 最大のメリット

- 毎日の読書が「当たり前」の習慣に

- 読書を心から楽しみにする気持ち

- 生涯にわたる読書基盤の構築

- 学習への自然な導入

📈 副次的効果

- 語彙力・表現力の向上

- 集中力・想像力の向上

- 親子関係の向上

- 家族の会話の質の向上

親にとってのメリット

- 子どもの成長を間近で実感できる

- 読み聞かせスキルの向上

- 図書館通いが楽しみになる

- 夫婦の育児協力が自然に向上

❌ 正直なデメリット・課題

時間・労力の負担

⏰ 毎日の時間確保の大変さ

- 忙しい日でも読書時間を作る必要

- 疲れている日でも子どもは期待している

- 旅行や外出時の対応に工夫が必要

📚 本選び・図書館通いの労力

- 週2-3回の図書館通いは時間がかかる

- 子どもの興味の変化への対応が必要

- 新しい本の探索に時間と労力

正直、最初は「また図書館?」と思うこともありました。でも娘の成長を見ていると、この時間と労力は決して無駄ではないと確信しています。

🔧 デメリットへの対処法

持続可能な実践のコツ

1. 完璧主義を手放す

- 毎日でなくても週5日でOK

- 短時間でも読書すれば成功

- 子どもの体調・機嫌を最優先

2. 夫婦での役割分担

- 平日:妻担当、休日:夫担当

- 図書館通い:交代制

- 記録・管理:共有アプリで情報共有

3. 外部リソースの活用

- 図書館司書さんへの相談

- 同年代の子を持つ親との情報交換

- オンライン書評・レビューの活用

4. 無理のない範囲での実践

- 体調不良時はお休み

- 外出先ではKindleアプリを活用

- 短い本でも「読書タイム」として認める

完璧を目指さず、継続することを最優先にしています。子どもの体調や機嫌が悪い日は無理をせず、翌日から再開すればOK。その柔軟さが継続のコツだと思います。

年齢別・段階別アドバイス

👶 0-2歳:読書の土台作り期

この時期の目標:

- 本は楽しいものという印象づけ

- 言葉のリズムや音の楽しさを体験

- 親子のスキンシップツールとして活用

おすすめアプローチ:

- 短時間でも毎日の読み聞かせ

- 音の出る絵本、触れる絵本の活用

- 歌絵本、リズム絵本で楽しさを演出

👧 3-4歳:興味発見・習慣化期(我が家はここ)

この時期の目標:

- 子どもの興味・関心を発見

- 読書習慣の基盤を作る

- 自分から「読んで」と言える環境

おすすめアプローチ:

- 大量試し読みで好みを発見

- 子どもの選択権を重視

- 図書館通いで新鮮さを保つ

👦 5-6歳:自立読書準備期

この時期の目標:

- ひらがな習得と読書の結びつけ

- 自分で読む楽しさの発見

- 長めのお話への挑戦

おすすめアプローチ:

- 文字と音の結びつけを楽しく

- 親子で一緒に読む時間

- シリーズものの継続読書

娘はまだ3歳ですが、すでに「自分で読みたい」という気持ちが芽生えています。「私、一人で見てもいい?」と言いながら、絵本をじっくり眺める姿がとても印象的です。

よくある質問と回答

Q1:全然本に興味を示さない子はどうすれば?

A:まずは「本=楽しい」の体験から

- 無理強いは絶対にNG

- 短時間(5分以下)から始める

- 子どもが少しでも興味を示すものから

- 親自身が楽しそうに読書する姿を見せる

保育士時代、本に全く興味のなかった子も、その子だけの「特別な本」が見つかった途端に変わりました。諦めずに、その子だけの「ささる本」を探し続けることが大切です。

Q2:忙しくて図書館に通えません

A:図書館以外の方法も活用しましょう

- 友人・知人:絵本の貸し借り

- 書店:立ち読みで子どもの反応を確認

- メルカリ等:中古絵本の活用

- 電子書籍:Kindle Unlimitedなどの読み放題サービス

Q3:夫が協力してくれません

A:まずは小さな参加から始めてもらう

- 週1回だけでも読み聞かせを依頼

- 子どもの変化を共有して関心を引く

- 「パパの方が上手」と褒めて巻き込む

- 図書館を家族のお出かけ先として提案

僕も最初は「読み聞かせは妻の方が上手だから」と思っていました。でも実際にやってみると、娘は僕の読み方も楽しんでくれて、今では積極的に参加しています。

Q4:3歳でもヨンデミーを受講できますか?

A:ヨンデミーは6歳からが推奨年齢です

ヨンデミーの推奨年齢は6歳~12歳(ひらがなが読める年齢から)となっています。

3歳の現段階では:

- 本書のメソッドを家庭で実践

- 読み聞かせを中心とした読書習慣づくり

- ひらがなが読めるようになったらサービス検討

今は読み聞かせを通じて「本好き」の土台を作っています。文字が読めるようになったら、ヨンデミーも選択肢の一つとして考えています。

まとめ:「ハマるおうち読書」で家族の読書文化を築こう

📚 実践して分かった最重要ポイント

1. 子どもの興味を最優先にする

- 大人の「良い本」より子どもの「好きな本」

- 年齢表示より興味・関心を重視

- つまらない本は途中でやめてOK

2. 環境整備が成功の鍵

- 物理的環境:手の届く場所に魅力的な本

- 時間的環境:毎日の習慣としての読書タイム

- 社会的環境:家族全員で読書を楽しむ雰囲気

3. 継続が何より大切

- 完璧を目指さず、続けることを優先

- 親子で楽しめる範囲での実践

- 無理をせず、柔軟に対応

3ヶ月前は「本なんて読まなくても」と思っていた僕ですが、娘の変化を見て読書の力を実感しています。今では家族の大切な時間になっています。

🌱 これから読書習慣づくりを始める方へ

読書は「勉強」ではなく「楽しい時間」です。保育士として多くの子どもを見てきて確信するのは、本好きな子は例外なく「読書=楽しい」という体験を持っているということです。

今日から始められる3つのステップ:

- 観察:お子さんの興味・関心を1週間観察してみる

- 試行:図書館で興味のありそうな本を10冊借りてみる

- 環境:手の届く場所に本を置いてみる

「うちの子は本に興味がないから…」

「読み聞かせが苦手で…」

「忙しくて時間がなくて…」

そんな悩みを持つママ・パパさん、ぜひ一度ヨンデミーメソッドを試してみてください。

きっと親子の読書時間が、特別で大切な時間に変わります。我が家のように、読書が家族の文化になり、お子さんの成長の大きな支えになるかもしれませんよ🌟

📖 「ハマるおうち読書」をもっと詳しく知りたい方へ

この記事では私たちの実践体験を中心にお伝えしましたが、本書にはさらに詳しい理論と豊富な事例が掲載されています。

書籍で得られる追加情報:

- より詳細な年齢別アプローチ方法

- 様々な家庭での成功事例

- 読書教育の科学的根拠

- 困った時の具体的対処法

- 長期的な読書教育効果について

- レベル別100冊ブックリスト

🎁 最後に:元保育士夫婦からのメッセージ

読書習慣は、お子さんへの最高のプレゼントの一つです。

でも一番大切なのは:

- 親子が一緒に過ごす時間を大切にすること

- 子どもの「楽しい」を何より優先すること

- 完璧を目指さず、継続を大切にすること

- 読書を通じて子どもの成長を一緒に喜ぶこと

私たちの体験談が、同じように子どもの読書習慣づくりに悩むママ・パパの参考になれば幸いです。

読書を通じて、お子さんとの特別な時間をぜひ楽しんでくださいね📚✨

この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!

同じように子どもの読書習慣づくりに悩む方にも届けたいと思います。

「ほいくぺあ」では、他にも保育士夫婦の経験を活かした育児情報を発信しています。

ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね♪

コメント